最終更新日:2026-02-09

出入国在留管理庁のインターン&新卒採用の口コミ・就活対策

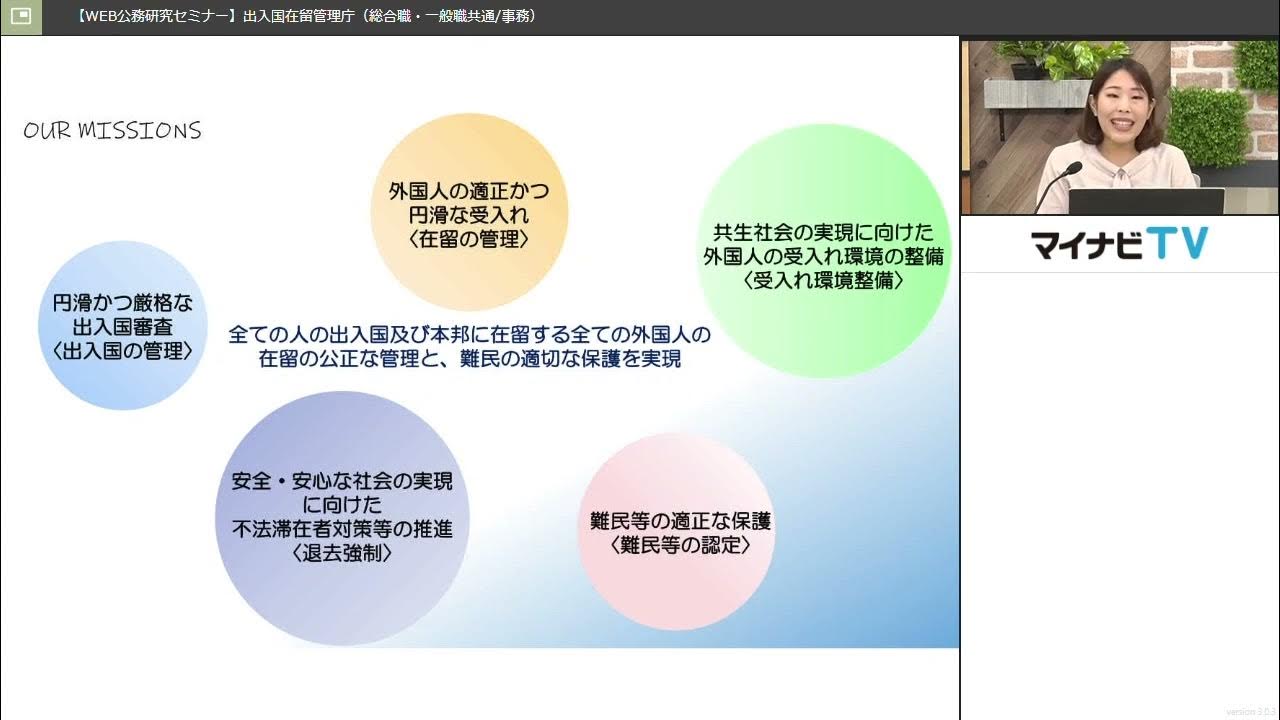

出入国在留管理庁(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょう、英語: Immigration Services Agency of Japan)は、日本の行政機関のひとつ。出入国管理、中長期在留者および特別永住者の在留管理、外国人材の受け入れ、難民認定などの外国人関連の行政事務を併せて管轄する法務省の外局である。日本語略称・通称は、入管庁(にゅうかんちょう)。

法務省の内部部局であった入国管理局(にゅうこくかんりきょく、略称:入管〈にゅうかん〉、英語: Immigration Bureau)を前身としている。

●機構について

出入国在留管理行政を遂行するために,法務省の外局として出入国在留管理庁が設けられています。出入国在留管理庁の組織は,内部部局,施設等機関及び地方支分部局からなり,施設等機関として入国管理センター(2か所),地方支分部局として全国に地方出入国在留管理局(8局),同支局(7局)及び出張所(61か所)が置かれています。

●長官

菊池 浩

●所在地

〒100-8973 東京都千代田区霞が関1-1-1 中央合同庁舎6号館

℡03-3580-4111(法務省代表)

●募集職種

・総合職

・一般職(入国審査官)

・入国警備官

【一般職(入国審査官)】

●入国審査官とは

入国審査官は、我が国を訪れる外国人の出入国の管理、我が国に在留する外国人の在留管理、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)違反者に対する違反審査及び難民等の認定に係る調査、受け入れた外国人との共生社会の実現に向けた受入れ環境の整備など各種の業務等を行うことにより、日本の安全と国民生活を守りつつ国際交流の円滑な発展に貢献しています。

・出入(帰)国の管理

入国審査官は、空海港において、日本に入国しようとする外国人の所持する旅券及び査証が有効であること、我が国において行おうとする活動が虚偽のものでなく、入管法別表に掲げる在留資格に該当し、一定の在留資格については省令に定める基準に適合していること、上陸拒否事由に該当しないことなどの、上陸のための条件に適合しているかどうかの審査を行い、これらの条件に適合すると認められたときに上陸を許可します。また、出国しようとする外国人に対しては、出国の確認を行います。

さらに、日本人の出帰国についても、入国審査官がその事実の確認を行っています。

・外国人の在留管理

我が国に在留する外国人は、上陸時に決定された在留資格及び在留期間に基づいて活動することが認められます。在留中の外国人が、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可、資格外活動の許可、再入国の許可などを受けるために地方出入国在留管理局において申請をした場合、日本国民の利益や我が国の治安維持に配慮しつつ審査を行い、外国人の在留の適正な在留管理に努めています。

・違反審査

外国人の一部には、日本に不法入国したり、在留許可の範囲を超えて本邦に滞在したりする人たちがいますが、我が国の安全や利益が害されることを防ぐため、そのような外国人を退去強制するのも出入国在留管理庁の仕事です。どういう場合に退去強制されることになるかは入管法に定められており、退去強制事由に該当するかどうかを審査します。

・難民等の認定

我が国にいる外国人からの申請に基づき、難民の地位に関する条約上の難民である者に対する難民の認定、紛争避難民など難民条約上の難民には必ずしも該当しないものの難民と同様に保護すべき「補完的保護対象者」の認定、難民と認定された者に対する難民旅行証明書の交付及び空海港において、庇護を申請する外国人で難民に該当する可能性がある者に対し、一時的な入国・滞在を認める「一時庇護のための上陸の許可」などの事務を行っています。

なお、難民又は補完的保護対象者の認定に係る調査は、「難民調査官」として指定された入国審査官が行っています。

・外国人の受入れ環境整備

外国人の受入れ環境の整備に関して行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整は、「外国人の受入れ環境の整備に関する業務の基本方針について」(平成30年7月24日閣議決定)に基づき、当庁が新たに担うこととなった業務です。地方出入国在留管理局に「受入環境調整担当官」を配置し、地方公共団体の要望を踏まえ、一元的相談窓口に職員を相談員として適宜派遣するほか、相談業務に従事する地方公共団体職員等に対し、情報提供や研修を行っています。

●研修

入国審査官は、常に外国人と接するため、高い品格のほか豊かな国際感覚と必要な法律知識が求められ、優れた語学力も備える必要があります。

・初等科研修[全員参加]

採用1年目の法務事務官を対象として、全寮制で実施されます。この研修では、憲法・行政法・出入国管理及び難民認定法など、業務に必要な基礎的な法律知識や、外国語の学習など入管職員として必要な実務知識を修得するための講義が行われます。

・中等科研修[全員参加]

採用後おおむね5年以上の職員を対象として実施されるこの研修では、より高度な法律知識の修得や実務の習熟を図るための講義・実習が行われるなど、中堅職員の育成を目的としたカリキュラムが実施されます。

・語学研修[希望者のみ]

語学学校の専門課程で英語、中国語などを学ぶ中央語学研修(3か月程度)のほか、勤務終了後に語学学校に通学する地方語学研修などが実施されています。

・その他の研修

勤務年数又は役職に応じた研修(高等科、指導養成科及び管理科)のほか、特定の業務の遂行に必要な特別の知識及び技能を学ぶための特別科研修等が実施されています。

また、国内外の大学に留学して研究を行う長期留学制度もあります。

・研修施設

茨城県牛久市に設置された研修施設は、OA教室や体育館、運動場、宿泊設備を完備しています。

●初任給

一般職(大卒程度)(行政職俸給表(一)1級25号俸の場合):235,440円

一般職(高卒者試験)(行政職俸給表(一)1級5号俸の場合):199,920円

※令和6年4月1日現在の東京都特別区内に勤務する場合の例

※法律の改正により、額が変動する場合があります。

●手当

・扶養手当 : 扶養親族のある者に支給。子月額10,000円等

・住居手当 : 借家(賃貸のアパート等)に住んでいる者等に、月額最高28,000円

・通勤手当 : 交通機関を利用している者等に、一箇月当たり最高55,000円

・期末手当・ 勤勉手当 : いわゆるボーナス

●休暇

勤務時間は原則として、1日7時間45分で、土曜日、日曜日及び祝日等の休日は休みです。

休暇には、年20日の年次休暇(4月1日採用の場合、採用の年は15日)のほか、病気休暇、特別休暇(夏季、結婚、出産、忌引、ボランティア等)及び介護休暇があります。

また、ワーク・ライフ・バランス(仕事と家庭生活の両立)支援制度として、育児休業制度等があります。

●福利厚生

・住居 : 公務員宿舎が全国に整備されているほか、民間の住宅に入居する場合には、住居手当が支給されます。

・共済制度 : 共済組合制度により、全国の医療機関や宿泊・保養施設の利用に様々な便宜がはかられています。

【入国警備官】

●入国警備官とは

入国警備官は、法律に違反する外国人に対して厳正に対処し、日本の安全と国民生活を守るため日夜活躍しています。

・日本の安全を守る重要な使命

国際交流の活性化の中で、世界各国から多くの人々が日々我が国を訪れています。その目的は様々ですが、中には観光などの目的を装って入国し、犯罪に走る外国人や、不法就労を行う外国人もいます。

国警備官は、これら法律に違反する外国人に対して厳正に対処し、日本の安全と国民生活を守り社会秩序を維持するという重要な使命を担っています。

入国警備官が退去強制手続等を執った外国人は、令和6年中に1万8908人にも及んでいますが、依然として不法残留している外国人は7万4863人(令和7年1月1日現在)にも達しています。このような状況に対応するためにも、入国警備官の重要性がますます高まっています。

・違反調査

入国警備官は、自ら得た情報や一般の方から寄せられた情報に基づき、出入国管理及び難民認定法に違反している疑いのある外国人を調査したり、必要な情報を収集します。これが「違反調査」です。

違反調査に際しては、外国人本人や関係者の出頭を求めて取調べを行うこともあります。

・摘発

入国警備官は、違反調査の過程で必要がある場合には、裁判所の許可を得て、強制的に捜索等を行うことができます。

また、入管法に違反している外国人の存在が判明した場合には、主任審査官が発付する収容令書により違反者の身柄を拘束することができます。これらは通称「摘発」と呼ばれています。

摘発は早朝や深夜に及ぶことがあり、また、工場など危険な場所に赴く場合があるので、機敏な動きと瞬時の判断力が要求されます。

・収容

摘発により身柄を拘束されたり、また、自ら出頭した外国人で身柄を収容する必要がある外国人については、地方出入国在留管理局に設置された収容施設に一旦「収容」されます。

これらの施設を警備し、収容の手続を行い、収容中の処遇に当たるのも入国警備官の仕事です。

収容された外国人は、入国審査官による違反審査を受けた後、退去強制すべきかどうかが決定されます。

・送還

違反審査の結果、退去強制令書が発付された外国人は、速やかにその国籍国などに送り返す必要があります。これが「送還」です。入国警備官は、これらの外国人を空港まで護送し、確実に我が国から出国させるための退去強制令書を執行します。

なお、直ちに送還できない外国人は、茨城県牛久市及び長崎県大村市に設置されている入国管理センターに収容されます。

●受験資格

1 警備官

(1)令和7年4月1日において高等学校又は中等教育学校を卒業した日の翌日から起算して5年を経過していない者及び令和8年3月までに高等学校又は中等教育学校を卒業する見込みの者

(2)人事院が(1)に掲げる者に準ずると認める者

2、警備官(社会人)

昭和60年4月2日以降に生まれた者

(上記1の(1)に規定する期間が経過した者及び人事院が当該者に準ずると認める者に限る。)

◎試験を受けられない者

(1)日本の国籍を有しない者

(2)国家公務員法第38条の規定により国家公務員となることができない者

・拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその刑の執行猶予の期間中の者その他その執行を受けることがなくなるまでの者

・一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から2年を経過しない者

・日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

(3)平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者(心身耗弱を原因とするもの以外)

●採用予定数

警備官・・・約160名

警備官(社会人)・・・若干名

※採用予定数は、令和7年6月11日現在のものであり、変動する場合もあります。

●研修

入国警備官は、常に外国人と接するため、高い品格のほか豊かな国際感覚と必要な法律知識が求められ、優れた語学力も備える必要があります。加えて、国の安全と国民生活を守るための強い正義感、強固な意志、機敏な行動力も要求されます。

・初任科研修[全員参加]

採用1年目の入国警備官を対象として、全寮制で実施されます。この研修では、憲法・行政法・出入国管理及び難民認定法など、業務に必要な基礎的な法律知識や、外国語の学習をはじめ、逮捕術・拳銃操法訓練などの職務に直結した訓練が行われます。

・中等科研修[全員参加]

採用後5年以上の職員を対象として実施されるこの研修では、より高度な法律知識の修得や実務の習熟を図るための講義・実習が行われるなど、中堅職員の育成を目的としたカリキュラムが実施されます。

・語学研修[希望者のみ]

語学学校の専門課程で英語、中国語などを学ぶ中央語学研修(3か月程度)のほか、勤務終了後に語学学校に通学する地方語学研修などが実施されています。

・その他の研修

勤務年数又は役職に応じた研修(高等科、指導養成科及び管理科)のほか、特定の業務の遂行に必要な特別の知識及び技能を学ぶための特別科研修等が実施されています。

また、国内外の大学に留学して研究を行う長期留学制度もあります。

・研修施設

茨城県牛久市に設置された研修施設は、OA教室や体育館、運動場、宿泊設備を完備しています。

●昇進

入国警備官には、警守、警守長、警備士補、警備士、警備士長、警備長、警備監の7階級があり、努力次第で上位の階級に昇進することができます。

●給与

入国警備官は、公安職として公安職俸給表(一)が適用され、一般の国家公務員より高い水準の俸給が支給されます。

例えば、高校卒業後、公安職俸給表(一)1級3号俸が適用され、東京都特別区内の官署に勤務する場合には、地域手当を含め259,680円(令和7年4月1日現在)が支給されます。

●手当

・扶養手当……扶養親族のある者に支給。子月額11,500円等

・住居手当……借家(賃貸のアパート等)に住んでいる者等に、月額最高28,000円

・通勤手当……交通機関を利用している者等に、定期券相当額(1か月当たり最高150,000円)等

・期末手当・勤勉手当(いわゆるボーナス)……1年間に棒給等の約4.60月分

●勤務時間・休暇

1週間当たりの勤務時間は38時間45分(週休2日制)であり、1日7時間45分の勤務を行う場合と交替制勤務(昼間勤務と昼夜間勤務)を行う場合があります。

休暇には、年20日間の年次休暇(4月1日採用の場合は、その年の12月までは15日)のほか、夏季・結婚・出産・忌引・ボランティア等の特別休暇、介護休暇や病気休暇があります。

●福利厚生

共済組合制度により、全国の医療機関や宿泊・保養施設の利用に様々な便宜がはかられています。

●在外公館勤務

出入国在留管理庁では他省庁との人事交流の一環として、職員を外務省に出向させた上、在外公館勤務に就かせ、査証(ビザ)発給事務などの実務や諸外国での生活を通じて、国際感覚豊かな職員の育成に努めています。

●その他

公務員宿舎が全国に整備されているほか、民間の住宅に入居する場合には、住居手当が支給されます。

<引用元>

https://www.moj.go.jp/isa/about/recruitment/juken_shinsakan.html

https://www.moj.go.jp/isa/about/recruitment/nyukan_nyukan06.html(2025-07-05)

●募集職種

総合職

一般職(入国審査官)

入国警備官

<引用元>

https://www.moj.go.jp/isa/supply/recruitment/juken3.html(2023-08-29)

本ページの情報は、インターンシップガイド事務局が企業様のコーポレートサイトや採用ページの内容をもとに掲載しております。一部のテキストにつきましては、当社が収集した情報をもとにAIを活用して自動生成されたものです。掲載にあたり内容の検証・確認に努めておりますが、情報の正確性・完全性を保証するものではございません。採用情報の不備や変更、また利用者様が当サイトの情報を用いて行う一切の行為について、インターンシップガイドは責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

なお、エントリーに際しては、掲載元のページへ遷移していただく場合がございます。その場合は遷移先のページ上にて応募に関するお手続きをお済ませください。内容の不備や更新箇所を発見された際は、こちらよりご一報いただけますと幸いです。

出入国在留管理庁~その使命と役割~

皆様は出入国在留管理庁についてご存知ですか? 出入国在留管理庁は、法務省の外局、つまり、法務省に所属する組織で独自の任務を行って…

詳細をみる

2024年度WEB公務研究セミナー(出入国在留管理庁 総合職・一般職共通/事務)

2024年6月22日(土)、23日(日)に実施したWEB公務研究セミナーのアーカイブです。現職の国家公務員が業務概要や仕事のやり…

詳細をみる

2024年度WEB公務研究セミナー(入国警備官 専門職試験)

2024年6月22日(土)、23日(日)に実施したWEB公務研究セミナーのアーカイブです。現職の国家公務員が業務概要や仕事のやり…

詳細をみる